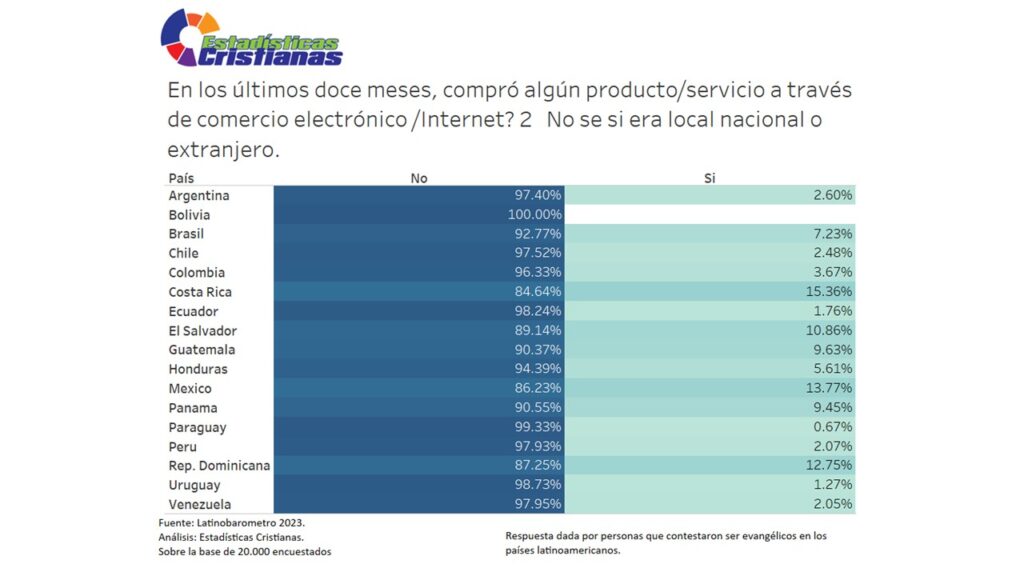

La participación en comercio electrónico sin especificación de origen (nacional o extranjero) muestra niveles extremadamente bajos entre evangélicos latinoamericanos, con un promedio regional de aproximadamente 6%. Costa Rica lidera con 15.36%, seguido por México (13.77%), República Dominicana (12.75%), El Salvador (10.86%) y Guatemala (9.63%). En el extremo opuesto, Paraguay (0.67%), Uruguay (1.27%), Ecuador (1.76%), Perú (2.07%) y Venezuela (2.05%) presentan adopciones inferiores al 2.5%, indicando que menos de uno de cada cuarenta evangélicos en estos países ha realizado compras online sin distinguir si fueron nacionales o internacionales. Esta distribución de casi 15 puntos porcentuales entre Costa Rica y Paraguay revela que incluso en contextos de mayor adopción, menos de uno de cada seis evangélicos participa en comercio electrónico de origen indeterminado, sugiriendo que esta categoría captura transacciones marginales o posiblemente refleja confusión de encuestados sobre procedencia de compras digitales.

El comercio y las transacciones encuentran fundamento bíblico en Mateo 22:21: «Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». La transparencia en transacciones comerciales, incluyendo conocimiento sobre origen de productos, refleja principios de integridad cristiana. La categoría de comercio electrónico «sin saber si era local nacional o extranjero» revela posible falta de claridad en transacciones digitales donde consumidores pueden no comprender completamente procedencia de productos, cadenas de suministro involucradas o implicaciones fiscales de compras. Esta ambigüedad puede resultar de plataformas que operan simultáneamente con inventarios nacionales e importados, marketplaces agregadores que conectan múltiples vendedores de diversos orígenes, o simplemente limitada alfabetización digital que impide a consumidores evangélicos discernir características fundamentales de sus transacciones comerciales digitales.

Los países con mayor adopción de comercio electrónico indeterminado revelan contextos donde minorías evangélicas participan en plataformas digitales sin claridad completa sobre procedencia. Costa Rica (15.36%), México (13.77%) y República Dominicana (12.75%) presentan aproximadamente uno de cada siete a ocho evangélicos comprando online sin especificar origen, sugiriendo ecosistemas de comercio electrónico donde fronteras entre nacional e internacional son borrosas para consumidores. El Salvador (10.86%), Guatemala (9.63%) y Panama (9.45%) también superan el 9%, indicando aproximadamente uno de cada diez con transacciones ambiguas. Brasil (7.23%) y Honduras (5.61%) ocupan posiciones intermedias. Estos porcentajes, aunque modestos, representan segmentos que han adoptado comercio digital pero carecen de comprensión completa sobre naturaleza de sus transacciones, posiblemente debido a interfaces de plataformas que no comunican claramente procedencia de productos o consumidores que priorizan precio y conveniencia sobre origen geográfico de mercancías.

La no participación en comercio electrónico indeterminado alcanza niveles casi absolutos en Bolivia (100.00%), donde ningún evangélico encuestado reportó compras online de origen desconocido. Paraguay (99.33%), Uruguay (98.73%), Ecuador (98.24%), Perú (97.93%) y Venezuela (97.95%) también superan el 97% sin este tipo de transacciones, indicando que más de 97 de cada 100 evangélicos en estos países o no compran online o distinguen claramente si compras fueron nacionales o internacionales. Chile (97.52%), Argentina (97.40%), Colombia (96.33%) y Honduras (94.39%) mantienen más de 94% sin participación. Guatemala (90.37%), Panama (90.55%), El Salvador (89.14%), México (86.23%), República Dominicana (87.25%) y Costa Rica (84.64%) también superan el 84%, confirmando que incluso en países con mayor adopción, más de cuatro de cada cinco evangélicos no participan en comercio electrónico de origen indeterminado.

El panorama de comercio electrónico indeterminado evangélico latinoamericano revela la categoría digital con menor penetración después de LinkedIn, con aproximadamente 94% regional sin participación. Bolivia (100.00%) destaca como único país con ausencia absoluta de este tipo de transacciones, mientras Costa Rica (15.36%) lidera la adopción pero aún representa menos de uno de cada seis evangélicos comprando digitalmente sin especificar origen. La brecha de 14.69 puntos porcentuales entre Costa Rica y Bolivia ilustra que incluso las variaciones más extremas producen porcentajes extraordinariamente bajos en todos los contextos. Paraguay (0.67%), Uruguay (1.27%) y Ecuador (1.76%) comparten exclusión casi total bajo 2%, sugiriendo que evangélicos en estos países o no compran online o tienen claridad sobre procedencia cuando lo hacen. México (13.77%) presenta adopción relativamente alta en esta categoría a pesar de niveles intermedios en comercio nacional (17.96%) e internacional (8.38%), sugiriendo posiblemente presencia significativa de plataformas como Mercado Libre o Amazon México que operan con inventarios mixtos donde consumidores pueden no discernir fácilmente si compran a vendedores nacionales o extranjeros dentro de misma plataforma. El Salvador (10.86%) también muestra proporción notable en esta categoría, posiblemente reflejando ecosistema digital salvadoreño donde plataformas internacionales y locales se entremezclan sin distinción clara para usuarios. La extremadamente baja adopción regional (6% promedio) sugiere tres posibilidades: mayorías evangélicas no participan en comercio electrónico alguno (consistente con datos anteriores), aquellos que compran online generalmente comprenden procedencia de transacciones (nacional vs internacional), o esta categoría captura segmento específico de consumidores digitales que utilizan marketplaces agregadores sin prestar atención a origen de vendedores. Las iglesias evangélicas enfrentan desafíos limitados específicos a esta categoría dado que representa práctica extraordinariamente minoritaria, aunque puede requerir educación sobre comercio digital responsable que incluya comprensión de procedencia de productos, implicaciones éticas de cadenas de suministro globales y administración fiel de recursos en contextos digitales donde transparencia puede ser opaca y consumidores deben ejercer discernimiento cristiano sobre naturaleza y origen de transacciones comerciales que realizan en espacios virtuales cada vez más complejos donde fronteras geográficas, fiscales y éticas se difuminan de maneras que pueden comprometer integridad cristiana si no se navegan con sabiduría y conocimiento adecuados sobre funcionamiento real de economías digitales contemporáneas.

La no participación en comercio electrónico internacional alcanza niveles casi absolutos en Argentina (98.70%), Venezuela (98.21%), Honduras (97.33%), Perú (96.27%) y Paraguay (96.00%). Estos porcentajes indican que más de 96 de cada 100 evangélicos en estos países no han realizado ninguna compra online internacional durante el último año, revelando exclusión prácticamente total de mercados globales digitales. Colombia (95.87%), Uruguay (94.94%), Ecuador (92.07%), México (91.62%) y El Salvador (90.15%) también superan el 90% sin compras internacionales online. Guatemala (88.62%), Panama (88.18%), Costa Rica (87.14%), Chile (85.12%) y Brasil (85.85%) mantienen más de 85% sin participación internacional. Incluso países líderes en adopción muestran que aproximadamente seis de cada siete evangélicos permanecen completamente ajenos a comercio electrónico transfronterizo, confirmando que esta práctica es extraordinariamente minoritaria en toda la región.

El panorama de comercio electrónico internacional evangélico latinoamericano expone la exclusión más extrema observada en cualquier categoría digital analizada, con aproximadamente 93% regional nunca comprando online internacionalmente. Chile (14.88%) y Brasil (14.15%) lideran pero aún representan menos de uno de cada siete evangélicos participando en comercio global digital, mientras Argentina (1.30%), Venezuela (1.79%) y Honduras (2.67%) muestran participaciones casi inexistentes bajo 3%. La brecha de 13.58 puntos porcentuales entre Chile y Argentina ilustra que incluso entre países con mayor desarrollo relativo, capacidades de participación en economías digitales globales varían dramáticamente. La baja adopción argentina (1.30%) resulta particularmente sorprendente dado que lideró comercio electrónico nacional (31.17%), sugiriendo que barreras específicas a comercio internacional—posiblemente restricciones cambiarias, impuestos de importación prohibitivos o complejidades aduaneras—limitan severamente participación transfronteriza incluso entre evangélicos con capacidad tecnológica y económica para comercio digital doméstico. Brasil presenta patrón más coherente con adopciones significativas tanto nacional (28.93%) como internacional (14.15%), sugiriendo ecosistema de comercio electrónico más desarrollado que facilita transacciones tanto domésticas como transfronterizas. Costa Rica (12.86%) y Panama (11.82%) destacan con adopciones internacionales relativamente altas a pesar de economías pequeñas, posiblemente reflejando tradiciones de comercio internacional, ubicaciones geográficas estratégicas o políticas económicas más abiertas que facilitan importaciones. Honduras (2.67%) y Bolivia (3.29%) comparten exclusión casi total de comercio internacional digital, confirmando que tanto crisis de desarrollo como vulnerabilidades económicas producen resultados similares de no participación global. Las iglesias evangélicas enfrentan desafíos limitados para abordar exclusión de comercio internacional dado que representa práctica extraordinariamente minoritaria incluso en mejores contextos, sugiriendo que prioridades deben enfocarse en necesidades más básicas como seguridad alimentaria, educación fundamental y acceso a empleos dignos antes que integración a mercados globales digitales que permanecen completamente ajenos a experiencias de más de nueve de cada diez evangélicos latinoamericanos cuyas realidades económicas cotidianas están totalmente desconectadas de narrativas sobre globalización digital y comercio electrónico transfronterizo que caracterizan élites urbanas educadas con acceso a recursos financieros, tecnológicos y culturales que facilitan participación en economías globalizadas donde mayorías evangélicas permanecen completamente marginadas por barreras económicas, educativas, tecnológicas y sistémicas múltiples que perpetúan exclusiones históricas ahora replicadas en espacios digitales emergentes.